赵忠尧 从发现正电子到开拓中国核物理

来源:《科学家精神·创新篇》 日期:2020-05-29

赵忠尧(1902年6月—1998年5月),核物理学家,中国科学院院士。中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者。主要从事实验核物理研究,特别是硬γ射线与物质相互作用等方面的研究,主持建成中国第一、第二台质子静电加速器,开创我国原子核科学事业,为原子弹、氢弹研制提供了基础支撑。他首次发现了正电子湮灭现象,为正电子的发现作出了开创性贡献。

20世纪20年代,世界物理学的目光都聚焦于微观粒子。几个世纪以来很成功地描述了宏观物理世界的牛顿经典力学不再适用,量子力学的种种新理论层出不穷,对宇宙射线的研究也在不断深入。世界物理学正处于一个充满迷惑与机遇、突破与创新的黄金时代。赵忠尧的核物理生涯也由此开始。赵忠尧于1927年从清华大学自费赴美深造,考入美国加州理工学院研究生部攻读博士学位,师从1923年诺贝尔奖获得者密里根(Robert AndrewsMillikan)教授。

夜以继日,发现反常吸收现象

在粒子物理学的发展进程中,人们一开始只知晓质子、中子、电子和光子的存在,对于原子的结构也不是很清楚,物理学家们猜想,质子和电子可能结合形成各种原子核,同时释放出γ射线。学界普遍认为,

γ射线通过物质时的吸收是电子的康普顿(Compton)散射引起的,所以就需要测量硬γ射线的吸收系数。当时,克莱因(O.Klein)和仁科芳雄(Y.Nishina)已经从理论上推导出γ射线的康普顿散射公式,为了验证这一公式的正确性,密里根教授便给赵忠尧布置了一篇题为《硬γ射线在物质中的吸收系数》的博士学位论文。但可能谁都没有想到,正是这个契机把赵忠尧推到了一个物理学伟大发现的大门前。

接受这一课题后,赵忠尧迅速投入研究。他采用γ射线ThC(即铊208,一种释放能量为2.65MeV的硬γ射线)对不同物质进行照射,以测量它们的吸收系数。其实,自20世纪初以来,就已经有很多著名学者做过相关实验,但是他们都没有获得较大的发现。赵忠尧敏锐地意识到“他们使用的射线束太过发散,且验电器放置离吸收体太近,这样测得的吸收系数值偏低”。针对这些问题,赵忠尧创新地改进了实验措施:第一,利用一束狭窄且平行的γ射线束进行实验;第二,改进测量手段,用静电计进行测量;第三,对探测数据进行最终校正。

但在实验刚开始就遇到了一个问题——实验所用的静电计在接通电源后,其指针始终无法达到一个稳定点。细心的赵忠尧意识到指针的不稳可能是因为导电不良,便想到在焊接处滴一些导电的黑墨水,由此解决了这一问题,实验得以顺利进行。这个实验需要极大的耐心,赵忠尧每隔30分钟便要记录一次实验数据,因此,他在做实验时不得不定下闹钟,根本不能好好休息。

夜以继日的实验终于有了结果。在测量这种硬γ射线通过数种物质中的吸收系数后,赵忠尧发现,射线在通过轻元素时吸收的情况确实与克莱因-仁科公式相符。然而,通过重元素时却出现了异常:其实际吸收量大于公式给出的计算量!实验使用的铅元素,其吸收系数约达40%,这说明,存在着一种不符合理论的“反常吸收”。

为了确保实验结果的准确性,赵忠尧又反复多次地检验,事实证明,赵忠尧的结果是正确的。赵忠尧于1929年将其整理成文交给密里根教授,最终发表在1930年5月的美国杂志《国家科学院院刊》上。

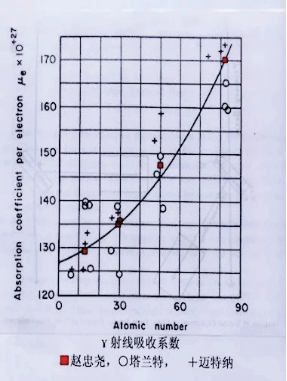

与此同时,英国塔兰特(Tarrant)、德国迈特纳(Meitner)两个实验组也在进行同样的测量。三组实验同时发现了这一反常吸收现象。但是,赵忠尧的实验结果是最好的:吸收系数随原子序数的变化呈平滑状态。塔兰特的结果是不规则地上下跳动,迈特纳的结果出现了一个较大的跳跃阶段。

图1 赵忠尧实验与塔兰特、迈特纳实验对比

此时对于赵忠尧来说,这一研究课题的成果已经足以让他获得博士学位了。但是面对这个实验测量值与理论计算值不相符合的吸收结果,赵忠尧并没有停下探索的脚步,反而激发了他继续研究的兴趣,他想弄清楚为何会出现此项实验结果,并进一步研究γ射线与物质相互作用的机制。

提出“光电吸收式核激发后的再发射”假说

新科学理论的构造需要新现象的支撑,新现象的发现需要创造性的思维方法。赵忠尧打算重新设计一个实验,来观测硬γ射线通过重元素时的散射现象。在这个新的实验过程中,赵忠尧发现了以前从未出现过的“特殊辐射”现象。

赵忠尧此次实验的放射源不变,仍是以ThCγ射线作为入射束,选用轻重元素的代表铝(Al)和铅(Pb)作为散射体,放在距离源50cm的地方进行探测。但是赵忠尧创新地用高压电离室代替静电计作为探测器,从而获得对γ射线更高的探测效率和能量分辨率。这一巧妙的实验构思使得他最终从大量的康普顿散射的本底中发现了另一种γ射线,这类辐射比较薄弱,很难与康普顿散射分清。但是赵忠尧意识到,康普顿散射的方向是朝前的,他决定沿着朝后方向测量,便获得了此种特殊辐射的相关信息。赵忠尧测出了这种特殊辐射的强度大致是各向同性的,并且每个光子的能量与一个电子质量的相当能量很接近,约为0.5MeV。他把这一结果写在论文《硬γ射线的散射》中,发表在1930年10月的美国《物理评论》上。

对于科学研究来说,得出结果只是第一步,最重要的是要探究其成因。赵忠尧在文章中分析了造成这种现象的原因,他排除了包括康普顿效应、光电效应在内的各种核外成因假说,而是倾向于核内成因假说,他在论文中写道:“以反常散射的强度在不同方向上的分布都一样这一点考虑,来源于再发射的可能性更大”,提出“光电吸收式核激发后的再发射”假说。这一判断无疑是开创性的,只是由于历史因素的限制,赵忠尧没能够继续研究,但是他的工作创造了一个很好的开端,对后世的研究起到了十分重大的影响。

其实是正电子!

当时没有人能够对反常吸收和特殊辐射现象做出足够完善的解释,但这往往也意味着这些从未出现过的现象中蕴含着一个全新的“科学世界”。终于在1932年,赵忠尧的同学安德逊(CarlDavidAnderson)因受到他工作的启发,在宇宙线的云雾室照片中探测到正电子的轨迹,人们才认识到:反常吸收是由于部分硬γ射线经过原子核附近时转化为正负电子对;而特殊辐射则是一对正负电子湮灭并转化为一对光子的湮灭辐射。安德逊也因发现正电子而获得诺贝尔物理学奖,赵忠尧却因为种种原因与诺贝尔奖失之交臂,这不得不说是一大遗憾。

正电子的发现第一次证明了反粒子的存在,显示了物质的一种基本对称性。人们不禁思考是否一切粒子都存在其反粒子,这种观念的产生是变革性的。人们由此进入了一个新的粒子世界并开始探寻其他粒子的反粒子。反粒子构成反原子,反原子形成反物质。一个物质粒子和其对应的反物质粒子碰撞将发生爆炸并产生巨大的能量。这些成果为以后研制正负电子对撞机提供了坚实的理论基础。因此,我们必须认识到赵忠尧的工作在粒子领域的绝对领先性与开创性,正是由于他史无前例的发现为后面的研究工作形成了一个良好的开端,赵忠尧其实是真正意义上第一个发现正电子、反物质的人。

潜心开拓中国核物理

20世纪30—40年代,世界科学最火热、成就最大的便是核物理领域。从查德威克(JamesChadwick)发现中子到海森伯(W.Heisenberg)发表假说原子核由质子和中子组成。从约里奥·居里夫妇(F.&I.JoliotCurie)用α粒子轰击原子核发现人工放射性,到费米(EnricoFermi)用中子轰击原子核发现60多种新的人工放射性核素。之后,费米又意识到只要在裂变时放出足够数量的中子,用中子引起下一个裂变,便可形成“链式反应”,释放核能。以此为理论基础制造的原子弹的威力,更是开启了国际的核物理热。在此背景下,赵忠尧意识到中国也必须要进入这一国际行列,研究自己的核物理,而只有通过创新才能更快地实现这一目标。

进行核物理实验最重要、最基本的装置便是粒子加速器。因此,建造一台属于中国自己的加速器便是赵忠尧的梦想。此时在美国的赵忠尧邀请同在美国游学的电机工程师毕德显,一起完成了加速器的机械设计和高电压产生方面的设计,并亲自画了所有的机械图纸。

1951年赵忠尧回国后便率领年轻的研究人员着手研究静电加速器,他用自己掌握的各种核心知识主持装配了我国第一台能量为700keV的质子静电加速器(V1)。在这一过程中,加速器的离子源遇到了抽真空速率不稳定的问题。当时因对油扩散泵的性能掌握得不够,且供电电压也不稳定,220V的交流电压有时是偏低的状态,这就导致了真空也是一会儿高一会儿低。一开始并没有找到原因,后来才发现是电压不够稳定造成的。之后就改用手调变压器供电,如果电压低于220V,就手动调到220V,这样就解决了这个问题。

正是有了建造第一台粒子加速器的技术经验,赵忠尧又带领其科研人员着手制造第二台2.5MeV的高气压型质子静电加速器(V2)。其中的加速管、高压电极、高真空等核心技术都要自力更生。例如,缺少制造焊接加速器真空系统的焊料,他们只能自己制造焊料,甚至还要去天桥旧货市场寻找材料。值得注意的是,在建造V2加速器期间,还发现了一个24Mg的新能级。在做激发曲线时,使用质子打靶来改变能量,从而改变产生的粒子数目,到某一个能级产生共振。原本的设想是在质子能量为1416keV的附近[测量了23Na(p,a)反应的α0激发曲线上]只有一个共振态。但是实验发现在1410.4keV处有另一个共振态。这个能级主要是通过放出α粒子而衰变到20Na的基态。这一发现中最关键的是选用的钠靶不能太厚,否则就无法出现共振峰,而当时的国外物理界因使用厚钠靶并没有发现这一现象。

V1、V2的成功建造,为我国加速器的研制迈出了重要的第一步,中国的“两弹一星”事业也正是由此拉开了帷幕,中国开始稳步迈入核物理研究领域。

除了主持加速器的研制外,赵忠尧还主持建立了我国第一个核物理实验室,后又担任中国科学技术大学近代物理系首任主任。同时,他也为北京正负电子对撞机的建造起了重要的促进作用。在数十载的科研与教学生涯中,赵忠尧不仅做出了重要的科学发现,还为中国培养了一大批优秀的科研人才,他们后来成为中国核物理、粒子物理的骨干,如“两弹一星”元勋王淦昌、赵九章、彭桓武、钱三强、朱光亚、邓稼先等都曾受教于他。可以这么说,赵忠尧不仅是中国加速器物理学的鼻祖,更是中国核物理研究领域的开拓者。

正负电子湮灭现象的发现,以及正电子的产生与发现都是物理学发展史上的里程碑,赵忠尧凭借其创新的实验思路在其中留下了深深的足迹和烙印。再到回国后,赵忠尧致力于开拓中国核物理研究领域,把基础物理理论应用到实践中,这些创新研究和杰出工作成果的取得,源自于他对科学的热爱和执着的追求,更源自于他对实验过程的不断创新与精益求精。赵忠尧正是用这种淡泊名利、执着科学、追求创新的科研精神开启了中国核物理和高能物理研究的大门。

(改编自《核物理先驱:赵忠尧传》,万斌,浙江人民出版社,2007年;《正负电子对的产生和湮没的早期实验》,董光璧,原载于《中国科技史料》,1982年3月;《质子静电加速器》,叶铭汉,孙良方,原载于《物理学报》,1963年1月;《核物理学家赵忠尧杰出的人生》,郑志鹏,原载于中国科学院高能物理研究所官网,2018年5月28日。由刘诗琪整理)