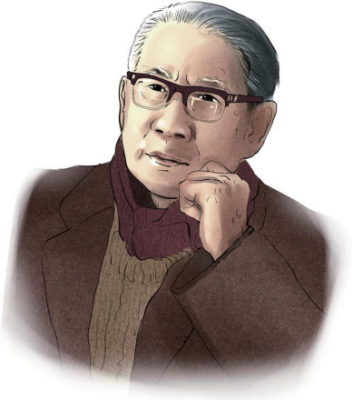

王应睐 人工合成生物大分子的引领者

来源:《科学家精神·创新篇》 日期:2020-05-29

王应睐(1907年11月—2001年5月),生物化学家,中国科学院院士。毕生从事生物化学研究,领导了人工合成结晶牛胰岛素和人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸工作,创立了琥珀酸脱氢酶提纯方法,使我国人工合成大分子的水平始终处于世界领先地位。1978年获全国科学大会重大科技成果奖,两次获国家自然科学奖一等奖。

在1958年7月的上海市科学技术展览会上,有这样一幅宣传画:上面画着一个装着水的烧杯,里面有一些活蹦乱跳的小娃娃,仿佛一不留神他们就会跳出来……这就是合成一个蛋白质的宣传画。而真正从合成一个蛋白质的设想这一笔落下,再到人工成功合成牛胰岛素这一笔收尾却历时6年之久。在生物检测时,当注射了人工合成胰岛素的小白鼠跳起来的时候,标志着中国的生化事业取得了跨越式的发展,达到了前所未有的高度,而这背后的功臣王应睐,值得每一个中国人记住。

超前设想,合成一个蛋白质

1958年,在中国科学院生物化学研究所的会议室里,一个由王应睐、曹天钦、邹承鲁、沈昭文、钮经义、王德宝、周光宇、张友端、徐金华9人参加的高研组讨论会上,大家争先恐后地提出了一个又一个课题,突然不知道谁喊出了这么一句话“合成一个蛋白质”,周围一下子安静了下来。“合成一个蛋白质”这个目标确实够宏大,换言之,这个目标确实够胆大。如果能够完成这个伟大的设想,让人工合成有生物活性的蛋白质在中国诞生,那将是何等的成就啊!在周恩来总理的直接关怀下,合成一个蛋白质就不再是一个会议上不经意间的科学畅想了,它很快就被列入全国1959年科研计划草案当中。1959年6月,这项工作获得了1960年重大科学技术项目计划,代号“601”,意思为1960年的第一项重点研究项目,意味着我们国家正式开始了人工合成牛胰岛素的科学研究。

1960年距离新中国成立才过去11个年头,为什么把人工合成牛胰岛素作为1960年的头等大事来办呢?从目前我们探索到的地球上的生命体来看,这些生命都是由蛋白质作为基础成分来组成的,所以只要有蛋白质的地方,就可能会有生命。因此,人工合成一个蛋白质,它代表着人类可以人工制造生命,这就是“601”项目如此重要的原因之一。另外一个重要原因是当时的国际趋势所致。1953年,美国科学家维格纳奥德已经合成了世界上首例生物活性的多肽催产素,为人们提供了一套可行的多肽合成方法。更重要的是,1955年,英国科学家桑格完成了世界上第一种蛋白质牛胰岛素的一级结构鉴定,也就是说,人们已经知道牛胰岛素的氨基酸排列顺序,那么从理论上来说,“合成一个蛋白质”便不再是一句空话。从此,人工合成牛胰岛素成了生化界的热点之一。

当时,国外的学者对人工合成胰岛素的成功概率持有不同看法,但大多数学者经过多次试验都以失败告终。1955年,英国《自然》杂志也曾预言,“合成胰岛素将是遥远的事情”。可见,胰岛素的合成确非易事,即使当时技术领先的西方发达国家,也无法保证成功实现。中国基础设施薄弱、经验不足,合成胰岛素更如天上之月,遥不可及。王应睐还是毅然决然带领团队赤手空拳起家,因陋就简,秉持不怕苦不怕累的精神,踏上了漫漫征程。在中国科学院上海生化所建立之初,王应睐就先后争取到了邹承鲁、曹天钦、张友端、王德宝、钮经义、沈昭文及周光宇等一大批生化领域的专家,他们在酶、蛋白质、核酸、代谢等领域取得了大量的研究成果。就这样,上海生化所的研究体系初步建立,为人工合成牛胰岛素提供了重要条件。

开创先河,首次人工合成结晶牛胰岛素

我们都知道蛋白质的组成成分是氨基酸,那么,我们要想去完成人工合成牛胰岛素这个课题,就需要有源源不断保持供应量的氨基酸来进行实验。当时的氨基酸可是比黄金还贵的东西,而实验需要的氨基酸不仅是几毫升的问题。如果连氨基酸的供应都解决不了,那合成胰岛素简直是天方夜谭。在王应睐的组织协调下,上海生化所组建了东风生化试剂厂生产试剂、药物、培养基和分离分析材料。这不仅解决了氨基酸的供应问题,还为实验研究提供了经费支持。实验材料的问题解决了,可通往成功的道路绝不是坦途,一个又一个的难题接踵而至。胰岛素的结构是由51个氨基酸构成,这些氨基酸按一定序列排列成A、B两条链,A链有21个氨基酸,B链有30个氨基酸,两条链之间通过两个二硫键相连,A链本身也有一个二硫键的内部连接,这就是胰岛素的一级结构。人工合成牛胰岛素,理论上如果可以拆开胰岛素的二硫键,并把它们按原样重新合起来,那就代表我们用人工合成的A链及人工合成的B链也能合起来,成为人工合成胰岛素。在这个过程中,二硫键的拆合是最大难点,这也是王应睐最重视的工作,拆合二硫键的方式直接决定了合成胰岛素的方案。由于研究人员之前并未进行过胰岛素的相关研究,在这方面也是在不断探索着前进,一连好几个月过去了,拆合工作都丝毫没有进展,研究小组心中的焦灼感不断上升……

1958年夏天,王应睐带领拆合小组的成员一起去北京大学进行专题讲座,通过他们对合成蛋白质工作的介绍,校方表示很感兴趣,希望能够从自身优势出发,在适当的时候能够进行合作。其实在这之前,王应睐就曾两次致信北大,报告上海生化所有关胰岛素的研究进展,同时提出了希望达成双方合作研究的意向。不得不说,王应睐的远见卓识及精心组织把人工合成胰岛素的工作向前推进了一大步。当时,北大在有机合成方面已经有了突出成果,已经研制成功了30余种光谱纯化剂及纯金属中的杂质分析和快速测试等多种成果。同时,北大方面负责人回信王应睐道:关于蛋白质和核酸的分子结构、生物学动能、代谢及合成的研究,北大方面已将其列入1959年的重点研究项目。有了合作之后,不同的思想、学科交叉在一起,就会碰撞出新的火花。通过不断地交流、实验,天然胰岛素的拆合小组终于找到了拆开胰岛素的3对二硫键的方法,就是把天然胰岛素和亚硫酸钠及四硫酸钠共同保温,这样就可以拆开胰岛素了,而且拆分得非常完美。

拆开了还能再合上吗?对于这个问题,天然胰岛素的拆合小组心里也没有底。在过去的大约30年中,维格纳奥德等人多次进行过重新组合实验,每次得到的胰岛素基本上都丧失了生物活性。于是,当时的胰岛素研究学者普遍认为,一旦胰岛素的二硫键被拆开,就失去了生物活性。王应睐不断地鼓励拆合小组继续进行实验,不断尝试。终于,当时初出校门的杜雨苍在经历无数次失败之后,得到了具有0.7%~1%生物活性的接合产物。这个结果很快就报告到王应睐这里,他很谨慎,不断地问这个结果是不是最好的,有没有问题,稳定性大不大,存在不存在偶然性?他还叮嘱杜雨苍要在现有的基础上多加验证,进一步巩固实验结果。果然功夫不负有心人,拆合小组继续摸索,克服了许多技术障碍,终于把天然胰岛素拆开再重合的活力稳定地恢复到原活力的5%~10%。历时两年,研究团队终于在国际上首次解决了天然胰岛素A、B链拆合问题,为合成胰岛素确定了合成路线。在此基础上,研究小组先后研制成两个半合成结晶牛胰岛素(即天然A与合成B,以及天然B与合成A),最后实现了人工全合成牛胰岛素的完美结晶。

在人工合成胰岛素的研究方案中,所有路线的决定都不是一个人,也不是一个地区做出的,而是统一由协作组做出的,王应睐作为协作组的组长,在合作的过程中不断纠正错误的研究方向,带领合作单位共同公关。他仿佛一位运筹帷幄的将军在前线指挥战斗,带领大家打赢了“合成一个蛋白质”的攻坚战!

再登高峰,首次人工合成转移核糖核酸

合成胰岛素的工作结束后,王应睐又满怀激情地投入到下一个项目中。核酸是生命的奥秘所在,生命体遗传信息的储存、复制和表达都由核酸控制。在人工合成蛋白质成功之后,各研究单位又把目光投向了核酸,人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸成了接下来的主要研究目标。当时国外在核糖核酸的合成方面已经处于领先水平,但也仅仅能够化学合成几个具有特定顺序的核苷酸,这距离人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸还很远,更何况是在技术、实验条件都落后的中国。怎么办呢?对具有特定排列顺序的生物大分子来说,片段连接合成是首选路线,科学工作者吸取了人工合成胰岛素过程中的经验,并经过反复探索和无数次实验建立了合成路线——半分子合成方案。首先将天然酵母丙氨酸转移核糖核酸酶解,并分离纯化得到了3'半分子和5'半分子,然后连接成整分子。为了合成两个半分子,需要合成6个大片段寡核苷酸。

1977年,为了协调各参加单位的工作并加强领导,中国科学院成立人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸协作组,王应睐任组长,担当起领导人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸的重任。在他的组织下,1978年又成立了3个会战组——合成会战组、总装会战组和测活会战组,发挥优势、集中力量解决关键性问题。在此后3年多的时间里,分别合成了6个大片段寡核苷酸,进而连接成两个半分子和整分子——酵母丙氨酸转移核糖核酸。在之后的工作中,王应睐秉持一贯严谨的科学态度,坚持化学合成与酶促合成相结合的方针,对每步合成的产物进行全面的科学鉴定。最终,历时13年,前后动员了10余个单位约200位科技工作者参与的“大工程”完成了!

王应睐带领中国科学家不断创新,在人工合成生物大分子领域取得辉煌成就,引领中国的生物化学走向世界。他的心很“大”,装着研究所,装着全国的生化学科,他的心又很“纯粹”,心无旁骛,潜心一志,为中国的科技不断创新突破贡献力量。

(撰稿:鲁雪)

参考文献

[1]熊卫民,王克迪.合成一个蛋白质:结晶牛胰岛素的人工全合成[M].济南:山东教育出版社,2005.

[2]卜叶,黄辛.王应睐:酿得百花终成蜜[N].中国科学报,2019-12-20(4).

[3]祁国荣.中国科学家首次合成一个完整的核酸分子——酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成[J].中国科学,2010(1):11-13.