王选 当代毕昇的创新与攀登

来源:《科学家精神·创新篇》 日期:2022-10-26

王选(1937年2月—2006年2月),汉字信息处理与激光照排技术发明人。中国科学院院士、中国工程院院士。主持研制的华光和方正系统实现了我国淘汰铅字的印刷技术革命,成为自主创新和用高新技术改造传统行业的典范,被誉为“当代毕昇”。2002年获国家最高科学技术奖。

在当今这个互联网无处不在,信息爆炸、飞速发展的时代,我们或每天用电脑敲击键盘输入文字工作求学,或用智能手机通过输入法录入文字沟通彼此,或打开墨香悠然的图书汲取知识。可是你有没有想过那些跃然于屏幕或纸上的汉字是如何而来的,有没有想过英文字母和汉字在这一过程中曾有着怎样的天然鸿沟,有没有想过承载着5000年中华文明的汉字曾经历过被计算机抛弃的危局。在录入汉字早已习以为常的背后,却有着一段中国科学家锐意进取、迎难而上、振奋人心的划时代创新故事。

王选是著名的计算机科学家,他带领科研团队研制成功汉字信息处理与激光照排系统,并实现成果市场化和产业化,掀起了我国“告别铅与火、迎来光与电”的印刷技术革命,不但使来华销售的国外厂商全部退出中国,还出口至日本、欧美等发达国家和地区,并为信息时代汉字和中华文化的传承与发展创造了条件。该技术两次获国家科技进步奖一等奖,两次被评为中国十大科技成就。

大胆进行颠覆性技术创新

为了改变我国落后的铅排印刷面貌,让汉字跟上信息时代的脚步,使中华文明得以传承与发展,1974年8月,在周恩来总理的关怀下,我国设立了“汉字信息处理系统工程”,简称“748工程”。1975年年初,王选的夫人、北京大学数学系教师陈堃銶得知“748工程”,回家转告王选。王选被其中的子项目“汉字精密照排系统”的巨大价值和难度深深吸引,开始自行设计和研究。

为了掌握国外照排领域的研究现状和发展动向,王选拖着病弱的身体,挤公共汽车到中国科学技术情报研究所(现“中国科学技术信息研究所”)查阅外文资料。开始时没有科研经费,为了节约5分钱,王选总是提前一站下车步行过去。经过仔细分析,结合我国国情,他做出了一个大胆决策:跨过当时世界流行的二代机和三代机阶段,直接研制尚无商品的第四代激光照排系统,采取了跨越式发展的技术途径。王选后来总结说,“科学研究有时可以采取迂回策略,用创新的设计,绕过按常规方式发展会遇到的巨大困难,实现技术发展的跨越,这往往能够走一条高效益的、事半功倍的捷径。”直接研制四代机这一选择,使王选立足高起点,敢于走前人没走过的路,从而抢占先机,为实现关键核心技术的自主可控奠定了基础。

要使计算机能处理汉字,就要解决汉字的数字化存储、处理和输出等一系列问题,也就是汉字的信息处理问题。英文只有26个字母,大小写也不过52个,而汉字字数繁多,《康熙字典》收入的汉字达47000多个,常用字就有6700多个,还有10多种字体、近20种字号。庞大的信息量使得汉字进入计算机成为世界性难题,甚至有专家预言,“计算机时代是汉字的末日”“要想跟上信息时代的步伐,必须要走汉语拼音化的道路”。

针对汉字字形信息十分庞大(数千兆)、当时国产计算机容量极为有限(不足7兆)、难以存储的难关,王选充分发挥其“计算数学”专业的特长,发明了“轮廓加参数”的“高倍率汉字信息压缩技术”,巧妙解决了汉字信息如何存入计算机的难题;王选又依靠同时代人不多见的软、硬件兼备的科研功底,先后发明了适合硬件实现的、失真最小的高速还原汉字字形算法,并编写微程序予以实现,后来又设计加速字形复原的超大规模专用芯片,在当时硬件条件下,创造了每秒生成710个汉字的世界最快速度,并具有强大的、花样翻新的字形变化功能,从而解决了将汉字压缩信息高速、高保真还原的技术难题,为选择激光输出方案奠定了基础。

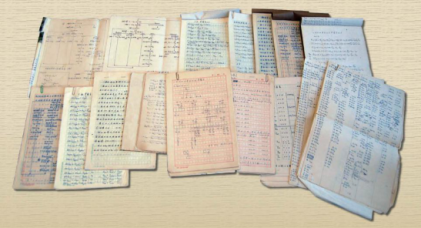

图1王选设计的汉字激光照排系统原理性样机主要技术手稿

由于王选的技术过于超前,遭到了许多质疑,说他“玩弄骗人的数学游戏”,有的讽刺说:“你搞第四代,我还要搞第八代呢!”但王选坚信自己的技术是正确的,他带领团队克服重重难关,在1979年7月27日,用汉字激光照排系统输出了第一张报纸样张《汉字信息处理》;1980年9月15日,又成功地排出了第一本样书《伍豪之剑》。北京大学把样书呈送中共中央政治局,方毅同志于1980年10月20日批示:“这是可喜的成就,印刷术从火与铅的时代过渡到计算机与激光的时代,建议予以支持。”10月25日,邓小平同志批示:“应加支持”。1981年7月,汉字激光照排原理性样机通过了部级鉴定,实现了从技术方案到样机的实质性过渡。

王选发明的上述颠覆性创新技术,开创性地突破了汉字信息处理的数字化存储和输出等世界难关,实现了关键核心技术的原创引领和自主可控,从而把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中,为日后激光照排系统的技术更迭换代、实现成果转化和在国际竞争中大获全胜奠定了关键基础。

坚持服务国家急需应用创新

原理性样机研制成功后,有人劝王选,“现在已经证明你的科研原理正确,你是有能力的,应该做更多其他研究”。王选回答:“我不能拿了国家的钱,只是做了一个试验”,“应用性科技的成果要经得起市场的考验,才能对社会有实际贡献”,“只有把应用和市场推到最前沿,才能获得十分宝贵的需求刺激,而这是创新的重要推动力”。

要使激光照排系统走出实验室,实现应用和成果转化,是一项庞大复杂的系统工程。王选除带领北京大学“748会战组”(“北大计算机科学技术研究所”的前身)进行系统总体设计、承担最关键的照排控制器和软件系统的设计以外,还在国家的领导和统筹协调下,确定了新华社为第一个用户,先后落实了生产系统主机、照排控制器、激光照排机及汉字终端等设备的协作厂家,组成了跨部门、跨地区、跨行业,集合全国优势力量的科研、生产和应用队伍。

把一个科研项目从技术研发打造成为有竞争能力的商品、进而占领市场,是一个十分艰苦、“九死一生”的过程。1984年,王选团队研制成功华光Ⅱ型系统,开始在新华社进行中间试验。当时正值引进高潮,美、英、日等国照排机厂商大举来华,用户和业内人士大多不看好国产系统,纷纷购买国外产品,国产系统遭遇冷嘲热讽,有的说:“搞出来也是落后的”,有的讥笑“748”不如叫“气死吧!”高校内部流行写论文、评职称、出国进修,而激光照排项目从事的又是繁重的软、硬件工程任务,开发条件很差,导致研发人员骤减。不断有协作单位退缩,提出撤走人员,否定技术方案。系统软、硬件稳定性差,出现错字、漏字、变字;照排机故障多,导致漏光、胶片卷角……可谓内外交困,阻力重重。

王选顶着压力,挤公共汽车往返于北大和新华社之间,带领科研团队解决了一个又一个技术难题,最终使系统达到了实用要求。截至1985年5月,共排印《新华社新闻稿》88期、《前进报》12期,约1200万字,为正式定型生产打下了基础。1985年5月,“华光Ⅱ型计算机——激光汉字编辑排版系统”通过国家经委主持的国家级鉴定和新华社用户验收,成为我国第一个实用照排系统。这标志着系统正式迈出实验室,走上实用化道路。

改造出版印刷行业的一个重要条件,是系统能够出大报、日报,1984年,当Ⅱ型系统还在试用阶段时,王选便开始设计Ⅲ型系统,主机由小型机换为台式机,体积更小、稳定性更强,并具有先进的科技排版和大报排版功能。据统计,当时我国积压了两年还未出版的科技图书多达3800多种,传统铅排技术严重限制着科教事业的发展,Ⅲ型系统的面世,解决了积压已久的科技书籍出版问题。

第一家大报用户是《经济日报》。该报社位于王府井地区,为了克服环境污染、地段限制等因素,提高印刷生产能力,印刷厂厂长夏天俊在报社领导的支持下第一个勇尝“螃蟹”,采用华光Ⅲ型系统,于1987年5月22日,出版了世界上第一张计算机屏幕组版、激光照排整版输出的中文日报。

但是,系统问题仍然层出不穷,如重字、重行、丢字、丢行、标题移动困难;照排机、激光印字机抗干扰性能差,扫描抖动,暗盒不严,走纸不匀,上下胶片定位有问题,甚至螺丝松动、钢丝绳断……上述问题导致错误不断,延误出报,读者指责。报社一边登报致歉,一边发出最后通牒:必须在10天内排除故障,顺利出报,否则退回到铅排作业!

如果退回铅排,意味着十几年的努力将付之东流,王选、夏天俊与科研团队紧密协调,昼夜改进,终于解决了一个又一个技术拦路虎,于1987年8月实现了稳定出报。

1988年,经济日报社卖掉了所有铅字,在全国首家告别“铅与火”,使汉字激光照排系统实现了从实用化到产品化进程的关键冲刺。

深耕自主创新和体系创新

Ⅱ型系统和Ⅲ型系统问世后,接连荣获中国十大科技成就、国家科技进步奖一等奖等荣誉,但王选却有一种“负债心理”,因为当时国外照排厂商正大举进军中国市场,先后有6家大报社、几十家出版社和印刷厂购买了美、英、日生产的照排系统。王选对同事们说:“国家前后给我们1000万元拨款,假如研究出的产品最后却在市场上被别人打倒,我们到底有功还是有过?”“一定要把科研成果变成商品占领市场,为国家创造财富,这比10个权威赞扬100次都要实际得多!”

1984年,王选向北京大学提出创办科技开发公司、将技术与市场相结合的建议,可以说是“产学研结合”的先声,不久,北大成立了科技开发公司。1989年,王选带领科研团队又研制出功能强大的华光Ⅳ型系统,并与北大新技术公司合作,进行批量生产和销售,在国内大规模推广使用。

此时,国内某大报花费430万美元,引进了美国HTS公司的照排系统,美方却因解决不了汉字信息处理的难题,致使系统迟迟不能使用。王选带领北大科研团队,在电子部的主持下与该报社签订了技术改造协议,半年不到就将系统改造成功投入了使用。紧接着,来华销售的英国、日本等其他国外厂商也因解决不了汉字信息处理的技术难关,最终全部被国产系统取代,退出了中国市场。

此后,王选和同事们又设计出TC91、TC93等新一代照排控制器,功能更加强大,以此为核心的方正电子出版系统迅速占领市场。截至1993年,国内99%的报社和90%以上的黑白书刊印刷厂采用了国产激光照排系统,延续上百年的铅字印刷行业得到彻底改造,走完了西方40年才完成的技术改造道路,成为我国用自主创新技术改造传统行业的典范。

激光照排系统取代了铅排铅印后,曾有舆论担心,一旦市场饱和,会出现迅速萎缩。十几年的科研和市场磨炼,培养了王选敏锐的洞察力和对新技术发展的预见能力,他提出了“根据市场需求进行技术创新,再用创新的技术引领技术改造、创造新市场”的自主创新思想,带领团队充满激情地“冲锋陷阵”,在“告别铅与火”后,又实现了“告别纸与笔”“告别报纸传真机”“告别电子分色机”“告别胶片”4次新闻出版领域的技术跨越,形成了我国全新的电子出版产业。截至20世纪末,累计产值达100亿元,创利润15亿元,出口创汇8000万美元,产生了极大的经济效益和社会效益。目前,我国的印刷企业数量近10万家,是1979年的9倍;年总产值超1.2万亿元,是1979年的近250倍;全行业平均劳动生产率极大提升。在总量上,我国印刷业已成为印刷大国,正在向印刷强国迈进。

1998年6月30日,新华社“中国改革开放二十年风云人物专题”刊发图文报道:“王选因成功地把科技转化为生产力并创造出巨大的财富,是目前为止中国创造市场价值最多的科学家、‘科技是第一生产力’最成功的实践者。”

作为我国第一批把科技成果推向市场的先行者,王选被誉为“有市场眼光的科学家”。经过艰难探索和实践,王选带领团队一步步创立了“科技顶天、市场立地”的产学研结合模式,建立起企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。王选对“顶天立地”模式的解释是:“顶天”就是要有高度的前瞻意识,立足于国际科技发展潮头,对未来技术或下一代技术做储备,进行预研和探索,以不断追求技术突破;“立地”就是商品化和大量推广、服务,形成产业。“顶天”和“立地”紧密结合,相辅相成,以此实现技术与市场的正反馈。

王选特别强调,实现一切创新理念的基础,是要有一种“10年甚至15年磨一剑”的精神。1975—1993年的18年间,王选和夫人陈堃銶把全部精力都投入到了激光照排研制中,几乎放弃了所有的节假日,每天上午、下午、晚上分3段工作。他总结出科研治学的16字方针:“认准目标,狂热探索,依靠团队,锲而不舍”,看准方向和目标并有了正确的技术路线和方案后,需要忍受各种不适当的、急功近利的评估方法和干扰,始终坚定决心和信心,锲而不舍地奋斗下去。良好的科研风气,不追求虚名和获奖,坚持长期的技术积累,是实现技术创新的根本,也是王选带领团队实现创新驱动发展壮举的重要内在因素。

(撰稿:北京大学王选计算机研究所 丛中笑)