薛其坤:探秘量子之境的“极致追求”

来源:《科学家精神·创新篇》 日期:2023-09-14

薛其坤(1963年12月—),凝聚态物理学家,中国科学院院士。主要研究方向为扫描隧道显微学、表面物理、自旋电子学、拓扑绝缘量子态和低维超导电性等。其领衔的科研团队首次在实验中发现量子反常霍尔效应,获得2018年度国家自然科学奖一等奖。

作为我国凝聚态物理的领军人物,薛其坤常常用“追求极致”来要求自己和团队。薛其坤明白,不去探索新的路子,就不可能有新的发现。靠着追求极限的毅力和不断创新的精神终于有了实验上首次量子反常霍尔效应的发现。

创新方向:无能耗的超导体?

我们都知道欧姆定律和焦耳定律。在普通导体中,电子的运动往往是杂乱无章的,电子和电子、电子和杂质处于不断碰撞之中,这导致了材料的发热和能量损耗。大数据时代的来临,使得这一损耗变成一项巨大的开支。而当我们深入到微观世界中,就会发现原子中的电子运动却是无能耗的:电子围绕着原子核转不损失能量。那么有没有可能把微观世界无能耗的电子运动带到宏观世界来?这是薛其坤一直以来思考的问题和努力的方向。

在物理学界,霍尔效应是一个非常重要的研究方向,与霍尔效应相关的研究都斩获了诺贝尔奖。用薛其坤的话来说,量子霍尔效应是凝聚态物理里最热闹的话题,也是从业人最多的领域,是物理学界的“赶时髦”。

我们知道,如果我们在导体两端加上电极,电子就会形成横向漂移的稳定电流。再在垂直的方向加上外磁场,材料里的电子由于洛伦兹力的作用,会跑到导体的一边形成积累电荷,产生稳定电压。这一现象是由美国物理学家霍尔在1879年研究金属的导电机制时发现,所以也被称作霍尔效应。

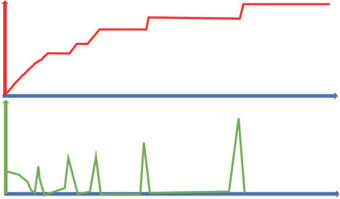

100年后,德国物理学家冯·克里津(KlausvonKlitzing)从金属―氧化物半导体场效应电晶体(MOSFET)中发现了量子霍尔效应。他将硅MOSFET管加上两个电极,置于极强的磁场和极低的温度之下,实验数据表明,材料的霍尔电阻(横向电阻)随磁场强度增大而增大,还出现了一系列平台。当霍尔电阻到达平台时,导体电阻(纵向电阻)为零——也就是说,这个方向上电子的运输是无能耗的。

磁场强度

图1霍尔电阻与导体电阻的关系

这一现象背后的物理机制简单来说,就是在足够低的温度和非常强的外加磁场的作用下,洛伦兹力使得导体内部的电子以极小的半径做圆周运动,就像“原地打转”一样,也就不参与导电;而边缘上的电子转圈转到一半就撞到了边界,只得以做半圆运动的方式不断前进。边界上的电子几乎不与其他电子碰撞,也就形成了几乎不被干扰的半圆形跳跃的单向导电通道,电子如同一枚发射的子弹一般迅速无阻直达目的地。

我们可以把量子霍尔效应想象成电子世界的“交通规则”,它可以让电子整齐排列在各自的跑道上“一往无前”地运动,电子运动轨迹高度有序,从而大大减少碰撞和发热,降低能量损耗。但是量子霍尔效应需要非常强的磁场,产生磁场又非常困难。那么有没有一种方法可以不需要磁场就能产生量子霍尔效应呢?这种无须外加磁场的量子霍尔效应被称为量子反常霍尔效应。自1988年起不断有理论物理学界提出各种方案,但实验上没有任何的进展。

从理论到实验:制备实验材料的艰难路途

2010年,华裔科学家张首晟等从理论上提出,Cr或Fe磁性离子掺杂的拓扑绝缘体Bi2Se3、Bi2Te3和Sb2Te3等是实现量子反常霍尔效应的最佳体系。

我们都知道,材料根据导电性质的不同可以分为导体和绝缘体两大类。而拓扑绝缘体是一种具有新奇量子特性的物质状态,它的内部绝缘,表面却允许电荷移动。它的表面导电通道不受表面形貌和非磁性杂质因素的影响,是能够稳定存在、能量耗散极低的理想导体。如果在其中掺入磁性原子,这样无须外加磁场,就能够形成稳定的,基本没有耗散的量子反常霍尔效应!

但是,能否在实验中发现这一理论上美好的科学畅想?没有人能够打包票。而该效应一旦被发现,将一定会是物理学史上浓墨重彩的一笔。许多世界顶级的实验室都争相沿着这个思路寻找量子反常霍尔效应,日本的东京大学、德国的维尔茨堡大学、美国的普林斯顿大学……薛其坤的团队也不例外。

作为长期从事量子物理研究的科学家,薛其坤最早是在国际学术会议上了解到量子反常霍尔效应的理论进展。他的科研直觉敏锐地嗅到这将会是一个很重要的研究方向。回去后,薛其坤就召集了几位年轻的老师和他的青年团队,他说:“国际上有理论预言可以在磁性拓扑绝缘体中去寻找量子反常霍尔效应,咱们一起围绕这个重大科学目标来进行攻关,发现这个重大的量子效应。”

就这样,薛其坤院士领导的实验研究团队与清华大学、中国科学院物理所、斯坦福大学的研究者合作,对量子反常霍尔效应的实验实现进行攻关。

在实验中,实现量子反常霍尔效应的材料必须满足3个条件:首先,拓扑绝缘体材料的厚度必须控制在4~5纳米;其次,该样品必须通过磁性离子掺杂来实现铁磁效应;最后,样品的体态必须处于绝缘态。这3个条件缺一不可,但同时达成这3个条件非常困难,薛其坤的团队常常打个比方,这就相当于说要一个人“既要有姚明的高度,又要有博尔特的速度”。面对如此刁钻的材料要求,墨守成规的路子是行不通的,从小就立志做科学的薛其坤知道,做科学研究,要不断攀登,不断创新,因循守旧只能是死路,要想成功就必须一点一点去开拓新道路。

薛其坤团队用来实验的样品,必须用原子一层一层铺上去,其结构如同石墨烯一样层层平整;5纳米的厚度,相当于头发丝的十万分之一,每制备一个都非常不易。4年来,这样的样品薛其坤团队先后制备了1000多个。没有一蹴而就的成功,一次成功的背后是999次的失败。每一次实验失败后,薛其坤带领着团队改进样品、创新方法;又失败了,再改进、再创新。从薄膜生长,到磁性掺杂、门电压控制,再到低温输运测量……薛其坤带领着团队一步步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序及能带拓扑结构的精密调控。利用分子束外延方法,他们终于生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体薄膜。

美国、日本科学家都没有制备出来的材料,薛其坤做出来了。能否在这种拓扑绝缘体材料上观测到量子反常霍尔效应?薛其坤和他的团队仍然面临着一大挑战。

必然的成功:量子反常霍尔效应的发现!

“往往一个同样的实验做若干次,你才能把这个实验最终的结果确定下来,就是实验要做到极致。”薛其坤不仅在生活和科研中一直践行着追求极致的宗旨,他还将追求极致的作风推及到他所有的学生身上。在薛其坤的以身作则下,实验室的每一个学生都贯彻了这股“极致”之风。

2012年10月12日本是平凡无奇的一天,薛其坤回家稍微早了一点。这天实验室轮到薛其坤课题组的博士后常翠祖值班,他和往常一样进行重复了千百次的实验,摆弄那些精密复杂的仪器。不一样的是以往为了保护样品,要在运送时加一层膜。然而,那次因为偶然的原因没有加上膜。这次偶然,引出了一个必然的结果。

观测量子反常霍尔效应的实验流程早就烂熟于先后参与实验的20多个学生心里,常翠祖也不例外。和往常一样,他将样品置于零磁场环境下在极低温输运测量装置上,对其磁电阻进行测量……不同的是,仪表盘上的数字在隐隐预示着什么:样品的反常霍尔电阻达到了量子霍尔效应的特征值——25813欧姆!

薛其坤还记得那天晚上10点30分左右,收到了常翠祖的短信:“薛老师,量子反常霍尔效应出来了,等待详细测量。”至今,这条短信还存在薛其坤的手机里。

2013年3月14日,完美的实验结果发表在《科学》杂志上。美国和欧洲的研究团体按照薛其坤的方法成功重复了该实验,薛其坤的实验结果被证明了。在霍尔第一次发现霍尔效应的130多年之后,量子霍尔效应家族的最后一个也是最神秘的成员——量子反常霍尔效应终于在实验上被发现,一大世界难题得以攻破。

这一物理效应,从理论研究到实验观测的全过程,均由我国科学家独立完成。杨振宁院士评价说:“量子反常霍尔效应是从中国实验室里第一次做出了诺贝尔奖级别的物理学成绩,不仅是科学界的喜事,也是整个国家的喜事。”

量子反常霍尔效应的发现,不是偶然,而是薛其坤和他的团队一切理论、试验样品都在追求极致中创新的必然结果。

追求极致:不能停下的创新脚步

一开始,薛其坤并不是抱着一定要实现量子反常霍尔效应的目标做了这4年的研究。掺杂磁性原子的拓扑绝缘体本身就有很多新奇的性质深深吸引着薛其坤。在每一次对磁性拓扑绝缘体的相关实验研究中,薛其坤都以达到极致来要求自己。在日日夜夜对拓扑绝缘体的探索中,薛其坤不仅攀登到了山峰——实验上观察到量子反常霍尔效应,他还研究到了磁性拓扑绝缘体的其他特殊规律。

薛其坤还在继续攀登创新的高地。他说,从科学研究的角度看,发现量子反常霍尔效应是下一段科学研究的开始。量子反常霍尔效应是在接近-273℃中实现的,要想真正实现应用,就需要把温度往上升,实现在常温下的量子反常霍尔效应,这样才能尽快将其投入应用。薛其坤的团队现在已经成功把实现效应温度提高了10倍以上。今天我们仍然能看到,在清华的校园里,薛其坤和他的团队依然在实验室里地不断生长样品、测试结果,向着更高的目标创新前进。

我们可以大胆地畅想,有了量子反常霍尔效应和其他相关的技术进步,我们的手机电脑的运行速度不仅变得更快,存储空间变得更大,还不会发热,巨型银河计算机变得像平板电脑一样便携。量子反常霍尔效应的发现,被认为是很可能引发信息技术的革命的一项发现。薛其坤的创造性发现,为我国占领了这场信息革命中的战略制高点。

(撰稿:吴紫露)

参考文献

[1]DeepTech深科技.常翠祖:2000个失败样品后,他成全球实现量子反常霍尔效应第一人[EB/OL].(2019-04-01)[2020-06-20].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629609569631134530&wfr=spider&for=pc.

[2]李大庆,林莉君.我科学家率先观测到量子反常霍尔效应[N].科技日报,2013-04-11(5).

[3]马海燕.杨振宁盛赞中国科学家实验发现量子反常霍尔效应[EB/OL].(2013-04-10)[2020-08-06].http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/4/276620.shtm.

[4]薛其坤“.量子反常霍尔效应”研究获突破[EB/OL](.2013-03-15)[2020-08-06].http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/201331513142223128244.shtm.

[5]刘辛味.薛其坤:考研物理得过39分的院士[EB/OL].(2019-04-25)[2020-08-25].https://dy.163.com/article/EDK2HUD305327PX7.html?referFrom=baidu.

[6]新华社.带你走入清华大学薛其坤院士实验团队[EB/OL].(2019-01-15)[2020-08-25].https://v.qq.com/x/page/s08276u9p60.html.